CorSalud 2011;3(4)

ARTÍCULO ORIGINAL

ANALGESIA SUBARACNOIDEA CON MEPERIDINA EN

Por:

MSc. Dr. Rudy Hernández Ortega1,

MSc. Dr. Osvaldo González Alfonso2, MSc. Dr. Pedro A. Hidalgo Menéndez2, MSc. Dra. Ilida M. Marrero Font3, Dr. Juan M. Rodríguez Álvarez4, Dr.

Jorge Méndez Martínez4, Dra. Shemanet García

Cid5, MSc.Dr. Oscar Ramos Sánchez6

Resumen

Introducción

y objetivos: La analgesia

espinal constituye un pilar básico en la cirugía ginecológica. El objetivo de

esta investigación fue determinar la utilidad de la meperidina

como agente analgésico por vía subaracnoidea. Método:

Se realizó un estudio prospectivo e inferencial en 20

pacientes hipertensas conocidas, anunciadas para cirugía ginecológica electiva,

las cuales fueron divididas en dos grupos de 10 pacientes. Las del grupo M recibieron

anestesia espinal con meperidina a 1 mg/kg y las del grupo B, bupivacaína hiperbárica a 0,1 mg/kg. Se realizó un análisis del tiempo de analgesia

postoperatoria y la incidencia de efectos colaterales. Resultados: En las

pacientes a las que se les administró meperidina la

analgesia postoperatoria fue significativamente mayor, la incidencia numérica

de efectos colaterales no fue diferente, predominaron las náuseas en ambos

grupos (30 % y 27,5 %), seguido del prurito (42,5 %), con el uso de meperidina y los temblores (37,5 %), con la bupivacaína. Conclusiones: La meperidina demostró su utilidad como agente analgésico en pacientes

hipertensas a las que se les realizó una cirugía ginecológica.

Abstract

Introduction

and Objectives: Spinal analgesia is a basic mainstay in gynecologic

surgery. The objective of this research was to determine the usefulness of meperidine as an analgesic agent via the subarachnoid space. Method:

A prospective and inferential study was performed in 20 hypertensive patients

who were scheduled for elective gynecological surgery, and who were divided

into two groups of 10 patients. The group- M received spinal anesthesia with meperidine 1 mg / kg and group-B patients received

hyperbaric bupivacaine 0.1 mg / kg. An analysis of

the postoperative analgesia time and of the incidence of side effects was made.

Results: In patients who were administered meperidine,

postoperative analgesia was significantly higher; numerical incidence of side

effects was no different, nausea predominated in both groups, followed by pruritus with the use of meperidine

and shivering with bupivacaine. Conclusions: Meperidine proved

useful as an analgesic agent in hypertensive patients who underwent

gynecological surgery.

|

Palabras Clave: ANESTESIA Y ANALGESIA MEPERIDINA BUPIVACAÍNA CIRUGÍA GINECOLOGÍA HIPERTENSIÓN |

Key words: ANESTHESIA AND ANALGESIA MEPERIDINE BUPIVACAINE SURGERY GYNECOLOGY HYPERTENSION |

Introducción

El

uso de la anestesia intratecal (IT) o raquianestesia

para procedimientos quirúrgicos data de 1885, pero no fue hasta 1900 que su

aplicación tuvo cierta popularidad1.

Luego, a mediados de 1950, en el continente americano, fueron aplicados más de

medio millón de bloqueos intratecales en la cirugía

ginecológica, lo que la convirtió en la técnica anestésica más empleada para

este tipo de intervención1.

En el camino hasta la actualidad figuran

varios fármacos, entre los que se encuentra la lidocaína,

desarrollada durante

El

comienzo de este milenio ha generado preocupación por la gran incidencia (10-37

%) de síntomas neurológicos transitorios (dolor y espasmos musculares en los miembros

inferiores, calambres en la espalda y glúteos, con irradiación a las piernas),

que se presentan con la utilización de la lidocaína

hiperbárica1,2.

En décadas sucesivas numerosos anestésicos locales han sido introducidos para

mejorar las características de los agentes disponibles, lo cual incluye una larga

duración de acción, una disminución de la toxicidad sistémica y un aumento de

la selectividad del bloqueo sensorial más que el bloqueo motor2. El advenimiento de la bupivacaína en 1960, creó una revolución en el uso de la anestesia

local, ya que esta es confiable, con acción prolongada, no posee taquifilaxis, tiene una menor toxicidad sistémica cuando se

aplica correctamente, y produce mejor separación sensitivo-motora que sus

predecesores. No obstante, su inyección intravenosa tiene una probada acción cardiotóxica, y en lo que respecta a los síntomas

neurológicos transitorios, solo aparecen en un 3 % de los casos tras su

administración2.

En

1973, Pert y Snider, descubren los receptores opioides específicos y en 1976, York

y Rudi, demuestran su existencia en la médula

espinal, pero no es hasta 1979 que Wong y colaboradores

informan su utilidad en el hombre2.

La administración intraespinal de opioides

y su unión a los receptores pre y postsinápticos

impide que se liberen nuevos transmisores a ese nivel, y de este modo se bloquea

la trasmisión de la información nociceptiva

a nivel del asta dorsal de la médula espinal.

La meperidina

es un opioide y posee características comunes a los

anestésicos locales, como son: peso molecular, pH y liposolubilidad3. Sus beneficios por vía intratecal se expresan en la producción de una buena

anestesia con rápido comienzo de acción a bajas dosis, escaso bloqueo simpático

y motor, recuperación motora rápida y adecuada analgesia postoperatoria. Su administración

por esta misma vía ha demostrado que produce bloqueo sensitivo periférico, al actuar

como una solución hiperbárica. Por otra parte, se han

descrito efectos colaterales que aparecen con la administración de opiodes en el ámbito espinal, como náuseas y vómitos (los

más frecuentes), prurito, retención urinaria, depresión respiratoria dependiente

de la dosis y taquicardia por su efecto vagolítico,

debido a su estructura química similar a la atropina y a la liberación de

histamina, lo que también explica el prurito; aunque estos son menos frecuentes

debido a las dosis bajas que se usan por esta vía3.

El objetivo de esta investigación fue comparar el uso

de meperidina y bupivacaína

intratecal en la anestesia para cirugía ginecobstétrica de urgencia, en pacientes con antecedentes

de hipertensión arterial. Asimismo, describir el tiempo de analgesia

postoperatoria alcanzado y los efectos colaterales más frecuentemente

encontrados.

Método

Diseño

Se realizó un estudio comparativo e inferencial de la técnica de anestesia intratecal

para evaluar la utilidad de dos agentes anestésicos, la bupivacaína

hiperbárica al 0,5 % y la meperidina

al 5 %. La investigación se efectuó en el Hospital Universitario Municipal de Caibarién en el período de enero-julio de 2010, previa

aprobación del Comité de Ética del centro.

Muestra

Del universo de pacientes a las que se les realizó

cirugía ginecobstétrica urgente, y tenían

antecedentes de HTA, se seleccionó una muestra estadísticamente representativa y

se utilizó el método aleatorio simple. Se conformaron 2 grupos de 10 pacientes

cada uno, a las que se les administró bupivacaína al

0,5 % (grupo B) y meperidina al 5 % (grupo M).

Criterios de inclusión

Pacientes

con un estado físico I-II, según la clasificación de

Criterios de exclusión

-

Hipersensibilidad

conocida a los fármacos a emplear en el estudio.

-

Contraindicación

absoluta o relativa de la anestesia intratecal.

-

Pacientes con

epilepsia, enfermedad cardiovascular diferente a la hipertensión y obesidad (estimada

mediante el cálculo del índice de masa corporal).

-

Pacientes que se negaran

a participar en el estudio.

-

Incapacidad de hacer

una correcta interpretación de la escala analógica visual4.

-

Indicación de cirugía

ginecológica abdominal.

Procedimiento

Una vez recibida la paciente en la

sala de preoperatorio se le tomó el peso en kilogramos y los signos vitales:

tensión arterial sistólica (TAS), diastólica (TAD), frecuencias cardíaca (FC) y respiratoria (FR), y saturación pulsátil de

oxígeno de la hemoglobina (SpO2), los

cuales se consideraron como valores basales.

Se canalizó una vena preferentemente

en el dorso de la mano o en el antebrazo del miembro no dominante con trocar

número 18, por el cual se comenzó a infundir una solución de Ringer-lactato a razón de 10ml/kg/h

antes de realizar la técnica anestésica seleccionada. Las cifras de tensión

arterial se determinaron mediante un esfigmomanómetro aneroide y

Técnica anestésica

Las pacientes fueron llevadas al quirófano donde se le

chequeó: TAS, TAD, FC, FR y SpO2. Se

colocaron en posición sentada, y luego se procedió a efectuar la desinfección

mecánica de la zona con agua y jabón, y luego con solución antiséptica. A los

tres minutos se retiró la solución con alcohol al 70 % y quedó el área aislada

con paños estériles. Se seleccionó el espacio intervertebral entre las

vértebras lumbares 3 y 4, y a ese nivel se realizó un habón cutáneo con una aguja

calibre

La punción se efectuó con trocar Whitacre atraumático, calibre 25. Se introdujo en la región

descrita, por dentro de la aguja calibre 20, con el bisel paralelo a las fibras

de la duramadre. Una vez comprobada la salida del líquido cefalorraquídeo (LCR)

claro y transparente, se administraron los fármacos de la siguiente manera:

Grupo B, 0,1mg/kg de bupivacaína al 0,5 %, a completar 3 ml con una solución hiperbárica previamente preparada con dextrosa al 10 %, y a

las pacientes del Grupo M, 1mg/kg de meperidina al 5 %, a completar 3 ml con una solución hiperbárica previamente preparada con dextrosa al 10 %.

Después de administrado el agente anestésico, se colocó a la paciente en

posición decúbito supino, y a partir de ese momento se comenzaron a monitorizar

los signos vitales (TAS, TAD, FC, FR y SpO2,

cada cinco minutos durante todo el transoperatorio)

hasta terminada la intervención.

Se registró la aparición de

cualquier complicación inherente a la técnica, cuando apareció hipotensión

arterial o bradicardia, siempre se administró efedrina como vasopresor

de elección por vía intravenosa, en bolos de 10-20 mg.

Como segunda opción, atropina de 0,5-1 mg de igual

forma. La aparición de algún otro suceso se trató de acuerdo con la causa. Al

minuto de la administración del medicamento se exploró el nivel sensitivo con

el método del pinchazo de la aguja, lo cual se repitió en dos ocasiones más.

Durante

la estancia en la sala de postoperatorio se comenzó a evaluar la analgesia cada

1 hora, con la escala analógica visual, la cual describe una línea recta de

Interpretamos

el grado de dolor de la siguiente manera:

-

0: ausencia de dolor

-

De

-

De

-

De

De

igual forma se consideró que la calidad de la analgesia fue buena cuando el

dolor fue leve, pues implicó hasta el 70 % de alivio del dolor; regular, cuando

este fue moderado, al existir alivio de un 40-60 %; y mala, cuando el dolor fue

intenso pues hubo menos de un 40 % de alivio del dolor. Cuando no existió dolor

se catalogó de excelente.

Con

los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la escala analógica

visual, se confeccionó un gráfico que muestra la calidad de la analgesia

postoperatoria de los dos grupos a través del tiempo. Se determinó el tiempo de

analgesia postoperatoria, como el tiempo transcurrido entre la inyección intratecal del fármaco y la primera dosis de analgésico

necesitado por la paciente en el postoperatorio.

Se

recogió la aparición de efectos colaterales referidos por la paciente o

constatados clínicamente por el anestesiólogo, a partir de la administración de

los fármacos en cada grupo. Cuando las pacientes se encontraban en grado 0 de

bloqueo motor fueron dadas de alta de la sala del postoperatorio, con los

parámetros vitales normales y sin signos ni síntomas de algún efecto colateral,

o complicación aparecida durante el estudio. Para evaluar la analgesia

postoperatoria en la sala convencional las pacientes fueron visitadas cada 1

hora por el anestesiólogo.

Procesamiento de la Información

Para

dar salida a los objetivos, la información fue recogida de forma manual y se

registró en una base de datos confeccionada al efecto. Se calcularon las

frecuencias absolutas y relativas de las variables a estudiar. Se utilizó el programa

Microsoft Excel del Office 2007 para la elaboración de la base de datos y el

SPSS Versión 13.0 para la realización de las pruebas estadísticas.

Además

de los análisis descriptivos, todas las comparaciones se hacen con pruebas

estadísticas de acuerdo con el nivel de medición de las variables. Los

resultados se presentan en tablas y gráficos, para su confección se empleó el programa

Microsoft Grafics.

Resultados

Las características generales de la

población estudiada representan variables que avalan la homogeneidad y comparabilidad de los grupos (Tabla 1). La edad, en ambos, se

ajusta a lo normal (valores de p de 0,183 y 0,174, respectivamente), ambas

mayores que 0,05.

Tabla 1. Características clínicas preoperatorias de las pacientes.

|

Características |

Grupo M |

Grupo B |

Valor de p |

|

Número

de pacientes

|

10 |

10 |

p > 0,05 |

|

Edad

promedio (años)

|

35 |

36 |

p > 0,05 |

|

|

Peso promedio (kg) |

63,5 |

64 |

p > 0,05 |

|

Estado

físico según ASA

|

ASA I |

7 |

6 |

p > 0,05 |

|

ASA II |

3 |

4 |

p > 0,05 |

|

Fuente: Encuesta.

Desde el punto de vista del peso, el test de Shapiro-Wilk arroja significaciones de 0,094 y 0,062 para la meperidina y la bupivacaína,

respectivamente: ambos valores son mayores de 0,05 y por ello, se comparan mediante

técnicas no paramétricas. La significación de la

comparación es 1,000, por tanto desde el punto de vista de la caracterización

de esta variable los grupos pueden considerarse como homogéneos. Desde el punto

de vista del estado físico, según

Respecto al diagnóstico inicial, en

datos no tabulados, predominó el diagnóstico inicial de: NIC III, NIC II (60 %

en meperidina e igual porciento

con bupivacaína), los otros diagnósticos aparecen con

similar frecuencia, según el tipo de intervención quirúrgica. En ambos grupos

predominaron las amputaciones y conizaciones del

cuello uterino, seguido de la colporrafia anterior y

posterior.

La estadística del tiempo quirúrgico

se comparó con el test de Mann-Whitney; el tiempo quirúrgico promedio para ambos grupos

fue de 0,67 horas (40 minutos) las más rápidas, y las más demoradas, de 1 hora.

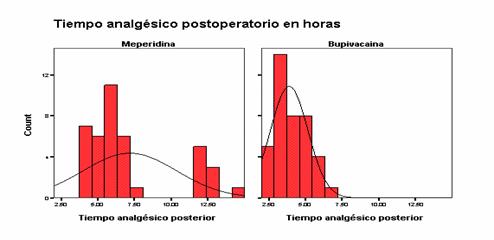

La distribución del tiempo de

analgesia postoperatoria se muestra en el gráfico 1, donde se puede apreciar

que con bupivacaína fue siempre entre 2 y 7 horas, y

con meperidina fue de 4 hasta 15 horas, razón por la

cual aparecen diferencias significativas en este aspecto.

|

|

|

Gráfico 1. Tiempo analgésico postoperatorio por

tipo de fármacos. p < 0,01 Fuente: Encuesta realizada. |

En la tabla 2 se muestran los

porcentajes de casos dentro de cada grupo con diferentes efectos colaterales. En

el caso de la meperidina la proporción de pacientes

con somnolencia, vómitos, prurito y taquicardia, son ligeramente mayores;

mientras que con bupivacaína son significativamente

mayores los de temblores, hipotensión arterial y bradicardia.

Tabla

2. Tipo de efectos colaterales (en porcentajes)

con la administración de los medicamentos.

|

Efectos

colaterales |

Fármacos |

Total |

|

|

Meperidina |

Bupivacaína |

||

|

Somnolencia |

30,00 |

15,00 |

22,50 |

|

Náuseas |

30,00 |

27,50 |

28,75 |

|

Vómitos |

22,50 |

12,50 |

17,50 |

|

Prurito |

42,50 |

0,00 |

21,25 |

|

Retención

urinaria |

2,50 |

0,00 |

1,25 |

|

Temblores |

0,00 |

37,50 |

18,75 |

|

Hipotensión

arterial |

17,50 |

22,50 |

20,00 |

|

Bradicardia |

5,00 |

10,00 |

7,50 |

|

Taquicardia |

12,50 |

2,50 |

7,50 |

Fuente: Encuesta.

Discusión

El bloqueo espinal se asocia, por

regla general, a la disminución de

Este fenómeno tiene relación con la

acción de los anestésicos locales en el espacio subaracnoideo,

donde producen bloqueo simpático preganglionar, que ocasiona

una disminución del gasto cardíaco e hipotensión arterial, a veces asociado a

un bloqueo de las fibras cardioaceleradoras, si el

nivel alcanzado llega al dermatoma torácico cuatro

(T4) o más. En respuesta a este se produce un aumento o disminución de

En esta investigación la incidencia de

náuseas fue la complicación común más frecuentemente encontrada, en casi un

tercio de la población estudiada; de forma individual, el prurito solo

presentado por la meperidina y los temblores

exclusivos para la bupivacaína, afectaron de forma

importante a estas pacientes10.

Las náuseas y los vómitos no causados por el narcótico, son complicaciones

comunes de la anestesia espinal y aparecieron fundamentalmente en el grupo de

la bupivacaína. Estos han sido atribuidos a factores

psicógenos, hipotensión arterial con disminución del flujo sanguíneo cerebral,

tracción visceral e inadecuado nivel sensorial. La causa más común de las

náuseas y los vómitos es la hipotensión arterial, y el tratamiento, es su restauración

a valores adecuados con la administración rápida de expansores

plasmáticos, vasopresores, cambio de posición que

favorezcan al retorno venoso, entre otras10-13.

Las náuseas son informadas con una incidencia de 29 % y los vómitos, son vistos

frecuentemente en el período de recuperación, en un rango de 12-29 %; se ha

dicho que además del efecto emético central se asume que hay un componente

vestibular adicional. Los temblores, una reconocida complicación de la

anestesia regional, se observaron solamente en el grupo de la bupivacaína14. Estos pueden ser el

resultado de varios mecanismos postulados, dentro de los que se incluyen un

efecto directo de la solución anestésica fría en los receptores térmicos del

canal espinal, un bloqueo diferencial de las fibras termorreceptoras

aferentes de frío y calor, a nivel dorsal de las raíces nerviosas, y un

descenso en la temperatura corporal secundaria a la vasodilatación

periférica, que produce el bloqueo simpático. Como tratamiento ha resultado

satisfactorio cubrir al paciente con frazadas o aumentar la temperatura del

salón; sin embargo, tibiar las soluciones infundidas o inyectadas en caso de

anestesia epidural ha evidenciado resultados

variables14. Se ha

demostrado que una sola dosis de 50 mg de meperidina intravenosa, después de extraído el feto en la

embarazada, además de producir somnolencias, es efectiva para reducir los

temblores producidos por la anestesia epidural.

Especial atención provocó la presencia

de prurito, que se presentó exclusivamente en el grupo de la meperidina, aunque su causa no está clara, su ocurrencia

pudiera ser un reflejo de una liberación aguda o excesiva de histamina, o por

diseminación rostral del narcótico, lo cual sugiere su relación con la

redistribución supraespinal a lo largo de la vía

vascular y del LCR.

Asociado también al grupo de la meperidina se encontró un 30 % de pacientes con

somnolencia, este efecto adverso es claramente posible con la aplicación

espinal de opiáceos, lo que parece estar mediado por la estimulación de

receptores Kappa y es el resultado de la diseminación rostral de la droga en el

LCR hacia el tálamo, sistema límbico y corteza9.

No se presentó retención urinaria

debido a la utilización casi obligada de la sonda vesical para la gran mayoría

de las cirugías ginecológicas efectuadas. En el trabajo no se presentaron

niveles anestésicos por encima de D4 como para ser clasificados como

complicación. En ninguno de los casos encontramos insuficiencia respiratoria

como complicación, ni reacción anafiláctica, lo cual está en correspondencia

con la literatura revisada15-18,

que informan estas complicaciones como extremadamente raras, aunque han sido

descritas con el uso de los anestésicos locales, no así con los narcóticos,

probablemente por comportarse como haptenos

monovalentes a pesar de su gran liberación de histamina, dentro de los que se

encuentra la meperidina.

Tampoco encontramos ningún caso con

convulsiones, a pesar de que el metabolito activo de este fármaco, la normeperidina, tiene efecto convulsivante;

ni observamos hipertensión arterial, cefalea, síntomas neurológicos

transitorios, infecciones del sitio de punción, meningismo,

traumatismo de médula espinal o raíces nerviosas, ni anestesia espinal total19-21.

Conclusiones

La

meperidina, cuando se administra por vía espinal, en

dosis de 1 mg/kg, produce

una analgesia adecuada y constituye un método alternativo tentador para procedimientos

ginecológicos, donde la relajación muscular no sea tan necesaria, y la

recuperación motora rápida constituya un efecto deseado. El tiempo de analgesia

postoperatoria fue mucho mejor con la meperidina. La

incidencia de efectos colaterales fue similar en ambos grupos, por lo que

podemos afirmar que la utilización de este fármaco no ofrece desventajas en

relación con la bupivacaína en pacientes con

hipertensión arterial. Los efectos colaterales más frecuentes fueron las

náuseas y el prurito, para la meperidina, y los

temblores, para la bupivacaína.

Limitaciones

Esta

investigación tiene limitaciones debido al reducido número de casos incluidos,

pues es el estudio piloto de una investigación en curso.

Referencias bibliográficas

1.

Cook TM, Mihai R, Wildsmith JA; Royal College of Anaesthetists Third National

Audit Project Working Group. A national census of central neuraxial block in the UK: results of the snapshot phase of

the Third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. Anaesthesia. 2008;63(2):143-6.

2.

Catterall W, Mackie, K. Anestésicos locales. En: Goodman and Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica.11na ed. México: Mc Graw-Hill. Interamericana; 2006. p. 353-71.

3.

Duarte LT, Fernandes M do C, Costa VV, Saraiva RA. The incidence of

postoperative respiratory depression in patients undergoing intravenous or

epidural analgesia with opioids. Rev Bras Anestesiol.

2009;59(4):409-20.

4.

Mirrin KR, Rosen M.

Medición del dolor. En: Swith G BG. Dolor Agudo. La

Habana: Ciencias Médicas; 2007. p.111-40.

5. Roy JD, Girard M, Drolet P. Intrathecal

Meperidine Decreases Shivering During Cesarean Delivery Under Spinal Anesthesia. Anesth Analg. 2004;98(1):230-4.

6.

Datta S, Kodali BS, Segal S, editors..

Non-delivery obstetric procedures. En: .Obstetric Anesthesia Handbook. 5th. ed. New York: Springer Science; 2010. p. 357-67.

7. Kafle SK. Intrathecal meperidine for elective Caesarean section: a comparison

with lidocaine. Can J

Anaesth. 1993;40(8):718-21.

8. A comparison of the haemodynamic

effects of intrathecal meperidine,

meperidine-bupivacaine mixture and hyperbaric bupivacaine. Can J Anaesth. 1996;43(1):23-9.

9.

Armstrong SC, Wynn GH, Sandson

NB. Pharmacokinetic drug interactions of synthetic opiate analgesics. Psychosomatics. 2009;50(2):169-76.

10.

Bamber J. Anaesthetist provided labour

analgesia. Curr Anaesth Crit Care. 2006;17(3-4):131-41.

11.

Inipavudu B, Mitterschiffthaler G, Hasibeder WR, Dünser

MW. Spinal

versus epidural anesthesia for vesicovaginal

fistula repair surgery in a rural sub-Saharan African setting. J Clin Anesth.

2007;19(6):444-7.

12.

Khan ZH, Zanjani AP, Makarem J, Samadi S. Antishivering effects of two different doses of intrathecal meperidine in caesarean

section: a prospective randomised blinded study. Eur

J Anaesthesiol. 2011;28(3):202-6.

13. Roofthooft E, Van de Velde M. Low-dose spinal anaesthesia for Caesarean section

to prevent spinal-induced hypotension. Curr Opin Anaesthesiol. 2008;21(3):259-62.

14.

Bakhsha F, Behnampour N. Saddle

Block Anaesthesia with Meperidine for Perineal Surgery. J Clin Diagnos Res. 2010;4(1):2010-6.

15. Yu SC, Ngan-Kee WD, Kwan ASK. Addition of meperidine to bupivacaine for

spinal anaesthesia for caesarean section. Br J Anaesth.

2002;88(3):379-83.

16.

Evans L, Adekanye O.

Ultra-low dose combined spinal-epidural anaesthesia. Int

J Obstet Anesth. 2007;16(4):387-8.

17.

Chun DH, Kil HK, Kim HJ, Park C, Chung KH. Intrathecal meperidine reduces intraoperative

shivering during transurethral prostatectomy in elderly patients. Korean J Anesthesiol. 2010;59(6):389-93.

18.

Atalay C, Aksoy M, Aksoy AN, Dogan N, Kürsad H. Combining intrathecal bupivacaine and meperidine

during caesarean section to prevent spinal anaesthesia-induced hypotension and

other side-effects. J Int Med Res. 2010;38(5):1626-36.

19.

Weissman A, Torkhov O, Weissman AI, Drugan A. The effects of meperidine and epidural analgesia in labor on maternal heart rate variability. Int J Obstet Anesth.

2009;18(2):118-24.

20. Lorenzo

Barrios LM, González Pérez SF. Anestesia

intratecal hiperbárica. Petidina vs bupivacaína.

Gaceta Médica Espirituana [Internet]. 2007 [citado 12 Feb 2010];9(1):[aprox. 4 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.(1)_15/p15.html

21. Gurrieri C, Weingarten

TN, Martin DP, Babovic N, Narr BJ, Sprung J, et al. Allergic Reactions During Anesthesia at a Large

United States Referral Center. Anesth

Analg. 2011 ;113(5):1202-12.

Epub 2011 Aug 24.

Recibido: 21 de febrero de

2011

Aceptado

para su publicación: 26 de mayo de 2011